グローバルナビゲーション(グロナビ)とは?役割や設計ポイント、事例まで徹底解説!

2025.08.04

この記事でわかること

・グローバルナビゲーションの基本概念:定義と他ナビゲーションとの違い

・科学的根拠に基づく設計ルール:ネルソン・コーワン教授の研究結果を活用

・5つの主要デザインパターン:横並び・ドロップダウン・固定・ハンバーガー・メガメニュー

・6つの実践事例:目的別メニュー設計・視覚重視ナビゲーション・ブランド演出ナビゲーション・動的変形メニュー・スクロール連動メニュー・ミニマルデザイン

・SEO効果を最大化する実装方法:検索エンジン最適化とユーザビリティの両立

Webサイトのリニューアルを検討する際、デザインやコンテンツと同様に重要な要素が「グローバルナビゲーション」です。ナビゲーションは、多くのユーザーが最初に目にする部分であるため、サイト全体の印象や使いやすさを大きく左右します。

この記事では、ユーザーにとって使いやすく、検索エンジンにも評価される質の高いナビゲーション構築のための実践的な内容を解説します。

目次

グローバルナビゲーション(グロナビ)とは?

グローバルナビゲーションを理解するために、まずは基本的な定義を確認しましょう。多くの方が何となく使っているこの機能には、実は明確な目的と効果があります。

グローバルナビゲーションの定義

グローバルナビゲーション(通称「グロナビ」)とは、Webサイトのすべてのページに共通して設置される主要メニューのことです。サイト内の重要なコンテンツへのリンクがまとめられており、ユーザーがどのページからでも他の主要ページへ移動できる仕組みになっています。一般的には、Webサイトの上部(ヘッダー部分)に横並びで配置され、「企業情報」「サービス」「ニュース」「お問い合わせ」といった主要カテゴリが表示されます。サイトの「目次」や「案内板」としての役割を果たし、初めて訪れたユーザーにもサイト全体の構造を分かりやすく伝える重要な要素となります。

グローバルナビゲーションの主な役割

グローバルナビゲーションには、ユーザーと検索エンジンの両方に対する、3つの大切な役割があります。

- ユーザーガイダンス(案内板)機能

グローバルナビゲーションは、どのページからでも必要なコンテンツにアクセスできる利便性を提供します。サイトを訪れた人が「この情報はどこにあるんだろう?」と迷ったときでも、ユーザーが目的の情報にたどり着きやすくなる道しるべになります。

- サイトの全体像を伝える

次に、サイト全体の構造を伝える役割があります。初めて訪れたサイトでも、グローバルナビゲーションを見れば、サイト内にどんな情報があるのかが一目で分かります。これにより、ユーザーは安心してサイトを閲覧でき、回遊性(ページ間の移動)も高まります。

- SEO効果の向上

最後に、SEO(検索エンジン最適化:検索結果で上位表示されるための施策)への効果があります。グローバルナビゲーションは、サイト内の重要なページ同士をリンクで結んでいます。その重要なページに対して全ページからリンクが貼られることで、検索エンジンがそのページを「重要だ」と認識しやすくなります。重要なページは、ユーザーにとっても有益なページと判断されるため、適切にグローバルナビゲーションを設計することは、検索順位の向上にも貢献します。

グローバルナビゲーションと他ナビゲーションの違い

Webサイトには、グローバルナビゲーション以外にもいくつかのナビゲーション要素があります。それぞれの役割を理解することで、より効果的なサイト設計が可能になります。ここでは各ナビゲーションの特徴と使い分けのポイントを見ていきましょう。

ローカルナビゲーション(サブナビゲーション)

ローカルナビゲーションは、特定のカテゴリ内でのみ表示される補助的なメニューです。例えば、「商品情報」のページを見ているとき、「商品A」「商品B」「商品C」といった細かい分類が表示されることがあります。これがローカルナビゲーションです。グローバルナビゲーションが「サイト全体の主要ページ」への案内であるのに対し、ローカルナビゲーションは「そのページやカテゴリ内の案内板」という違いがあります。

設置場所は、ヘッダーの下やサイドバー、コンテンツ内など様々です。ローカルナビゲーションを効果的に活用することで、ユーザーは関連する情報を効率的に探索できます。 特に商品数の多いECサイトや、サービス展開が幅広い企業サイトでは必須の要素です。ただし、情報が多すぎると逆にユーザーを混乱させる可能性があるため、 適切な情報整理が重要になります。

パンくずリスト

パンくずリスト(Breadcrumb List)とは、ユーザーのWebサイト内の現在地を階層構造で示すナビゲーションのことです。グローバルナビゲーションが「どこに行けるか」を示すのに対し、パンくずリストは「今どこにいるか」を示す点が大きな違いです。グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」で、主人公の兄弟が森で迷わないように歩いた道にパンくずを落として目印にしたエピソードが名前の由来とされています。

パンくずリストは、通常、ページの上部に「ホーム > 企業情報 > 会社概要」のように表示されます。パンくずリストがあることで、ユーザーは自分がサイトのどの階層にいるのかを一目で理解でき、上位階層のページやトップページにも簡単に戻ることができます。特に情報量が多い大規模なサイトにおいて、ユーザーの現在地把握とサイト内での移動がスムーズになります。

フッターナビゲーション

フッターナビゲーションは、ページ下部に配置されるナビゲーションで、グローバルナビゲーションよりも詳細な情報や補完的なリンクを提供します。グローバルナビゲーションが「必要最小限の主要ページ」を厳選して表示するのに対し、フッターナビゲーションは「サイト内のより包括的な情報」を提供する役割を担います。ページを最下部まで読み進めたユーザーに対して、次のアクションの選択肢を豊富に提供する役割も担っているため、お問い合わせなど、成果につながるページへのリンクを適切に配置することで、サイトの成果向上が期待できます。また、プライバシーポリシーや利用規約、サイトマップなど、重要度は高いものの頻繁にアクセスされないページへのリンクが配置されることも多いのが特徴です。

グローバルナビゲーション設計の基本ルール

効果的なグローバルナビゲーションを設計するためには、押さえておくべきいくつかの基本的なルールがあります。これらのルールは、ユーザーが情報を探しやすくするだけでなく、サイトのSEO効果やコンバージョン率(目標達成率)の向上にも繋がります。

情報を整理して、階層構造を明確にする

グローバルナビゲーションの設計で最も重要なのは、情報の整理です。適切に整理されていないナビゲーションは、「このページはどこにあるんだろう?」とユーザーを迷わせてしまい、離脱率の増加につながります。情報整理の具体的なプロセスとして、まずサイト内のすべてのページを洗い出し、その重要度と関連性に基づいてグループ化を行います。企業サイトであれば「企業について」「事業・サービス」「実績・事例」「CSR・サステナビリティ」「採用情報」「投資家向け情報」といった大きなカテゴリに分類します。

次に、各カテゴリ内での優先順位を決定し、最も重要なものをグローバルナビゲーションの第一階層に配置します。この際重要なのは、ユーザーの視点に立って「どんな情報を求めてサイトに来るのか」を考えることです。階層が深くなりすぎると、ユーザーが目的の情報にたどり着くまでのクリック数が増え、離脱率の上昇につながる可能性があります。

さらに、メニューの順番も戦略的に設計すると良いでしょう。一般的には、左から重要度の高い順に配置します。多くのユーザーは左から右へ視線を動かすため、最も見てほしいページは左側に配置すると効果的です。論理的で分かりやすい構造にすることで、ユーザーは目的の情報に素早くたどり着けるようになり、サイト全体のユーザビリティが向上します。

項目数は多くても7つまで。重要なものは3~5項目に

グローバルナビゲーションの項目数については、人間の認知能力に関する重要な研究結果を参考にすることが推奨されます。従来は「マジカルナンバー7±2」として知られるジョージ・ミラー教授の研究が参照されていましたが、2001年にミズーリ大学のネルソン・コーワン教授が『Behavioral and Brain Sciences』誌で発表した研究により、人間が瞬間的に処理できる情報は「4±1」、つまり3〜5項目が適切であることが明らかになりました(Cambridge Core)。この研究結果に基づくと、グローバルナビゲーションの項目数は3〜5項目に抑えることが効果的です。6項目以上になる場合は、関連性の高いものをグループ化してドロップダウンメニューにまとめるか、重要度を再評価して項目を絞り込むことを検討しましょう。

ただし、これは絶対的なルールではなく、サイトの性質やターゲットユーザーによって多少の調整は可能です。重要なのは、ユーザーが一目で全体を把握し、迷わずに選択できる構成にすることです。

分かりやすい言葉を選ぶ

ナビゲーションの項目名(ラベル)は、ターゲットユーザーにとって直感的に理解できる言葉を選びましょう。専門用語や業界用語は避けるのが基本です。例えば、「ソリューション」という言葉は、IT業界では一般的ですが、一般の方には「サービス」の方が分かりやすいでしょう。英語表記についても注意が必要です。「COMPANY」「SERVICE」程度であれば多くの人が理解できますが、「PHILOSOPHY」「APPROACH」などは理解が困難な場合があります。一般消費者向けのサイトなら日本語表記を、専門性の高いBtoB企業向けなら適度な専門用語や英語表記も効果的です。また、各メニュー項目の違いが明確に分かる名前をつけることも大切です。「○○について」「○○のご案内」「○○情報」などの、似たような名前が並んでいると、ユーザーが混乱してしまいます。

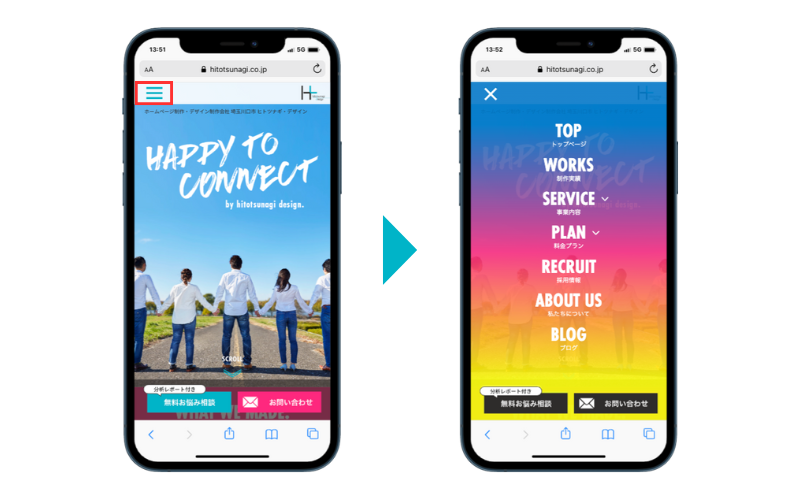

どのデバイスで見ても操作しやすい

現代では、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、様々なデバイスからWebサイトが閲覧されます。そのため、グローバルナビゲーションは、どのデバイスで見ても快適に操作できるように設計する必要があります。これをレスポンシブデザインと呼びます。

パソコンでは横一列に表示できても、画面の小さいスマートフォンでは同じように表示すると文字が小さくなりすぎたり、タップしにくくなったりします。そのため、スマートフォンではハンバーガーメニューのように、限られたスペースでも操作しやすいデザインパターンを採用することが一般的です。ユーザーが使用するあらゆる状況を想定し、ストレスなく利用できるナビゲーションを目指しましょう。

グローバルナビゲーションデザインのパターンと設計ポイント

グローバルナビゲーションには、いくつかの代表的なデザインパターンがあります。ひとつのデザインパターンのみを使用するのではなく、パターンを組み合わせてナビゲーション設計を行うことも。サイトの目的やターゲットユーザーに応じて、最適なパターンを選択しましょう。

横並びナビゲーション

横並びナビゲーションは、最も一般的で基本的なパターンです。サイトのヘッダー部分に主要メニューを水平に配列し、各項目を横並びに表示します。

メリット

- ユーザーに馴染み深く、直感的に理解しやすい

- すべてのメニュー項目が一目で確認できる

- シンプルで実装が容易

デメリット

- 項目数が多いと横幅が制限される

- スマートフォンでは表示スペースが限られる

メニュー項目が5項目以下で、サイトの構造がシンプルな場合に最適です。コーポレートサイトや小規模なサービスサイトでよく採用されています。

固定(追従)ナビゲーション

ページをスクロールしても、ナビゲーションが画面上部に固定されて常に表示されるパターンです。

メリット

- ページのどの位置からでもナビゲーションにアクセスできる

- 長いページでもユーザビリティが向上する

- 回遊率の向上が期待できる

デメリット

- 表示エリアの一部が常に占有される

- モバイルでは画面の貴重なスペースを使用する

記事が長いメディアサイトや、ユーザーがページ内を頻繁にスクロールするサイトに適しています。ECサイトなど、ユーザーが複数のページを比較検討するサイトでも効果的です。

ハンバーガーメニュー

三本線のアイコンをクリックすると、隠れていたメニューが展開される仕組みです。主にモバイル向けのデザインパターンとして普及しています。

メリット

- 画面スペースを効率的に活用できる

- デザインがすっきりとした印象になる

- 多くの項目を整理して配置できる

デメリット

- メニューが隠れているため、発見しにくい場合がある

- 操作に一手間かかる

スマートフォン版のサイトでは標準的に採用されています。PC版でもミニマルなデザインを重視する場合や、メニュー項目が多い場合に有効です。

ドロップダウンメニュー

マウスホバーまたはクリックによって、メイン項目の下に詳細メニューが展開されるパターンです。

メリット

- 限られたスペースで多くの情報を整理できる

- 階層構造を視覚的に表現しやすい

- ユーザーは必要な時だけ詳細メニューを確認できる

デメリット

- スマートフォンでは操作性に課題がある場合がある

- 実装が複雑になる可能性がある

製品やサービスが多岐にわたる企業サイトや、豊富なコンテンツを持つメディアサイトに適しています。特に、一つのカテゴリ内に多くのサブページがある場合に効果的です。

メガメニュー

ドロップダウンメニューの拡張版で、より大きな表示エリアに豊富なリンクやコンテンツを配置するパターンです。

メリット

- 多くの情報を整理して一覧表示できる

- 画像やアイコンを使って視覚的に分かりやすく表現できる

- ユーザーが目的のページを見つけやすい

デメリット

- 実装が複雑

- 情報過多になりやすい

- モバイル対応が困難

商品カテゴリが豊富なECサイトや、多様なサービスを提供する大企業のサイトに適しています。特に、カテゴリ内に多くのサブカテゴリがある場合に効果的です。

参考にしたいグローバルナビゲーション設計の成功事例

岩手銀行

(引用:https://www.iwatebank.co.jp/personal/saving/)

岩手銀行のグローバルナビゲーションは、「ためる・ふやす」「かりる」「そなえる・遺す」「便利につかう」という目的別のメニュー構成となっています。一般的な金融機関にありがちな「商品カテゴリ別」ではなく、「ユーザーが何をしたいか」という行動目的で整理されているため、金融知識に詳しくない一般ユーザーでも迷わずに目的のサービスにたどり着きやすい設計となっています。さらに、追従ナビゲーションを採用することで、長いページの途中からでも主要メニューへすぐアクセスできる利便性を確保しています。これらの設計により、複雑になりがちな金融商品選びをシンプルにし、ユーザーの利用体験を向上させる工夫が随所に見られる事例といえるでしょう。

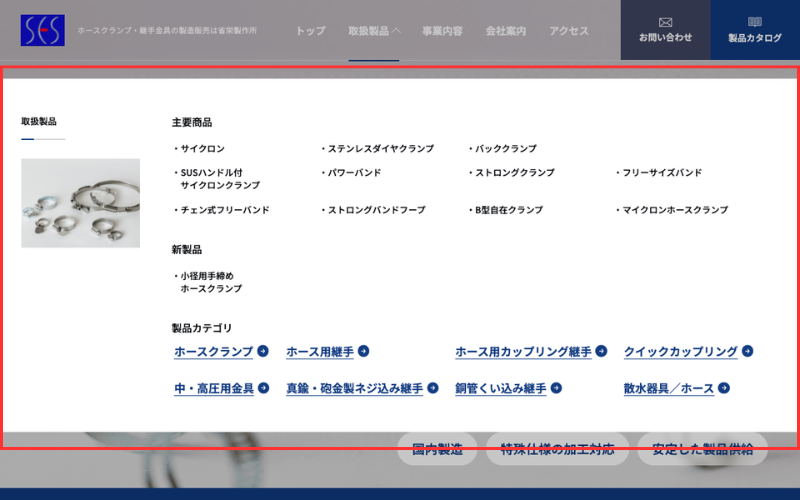

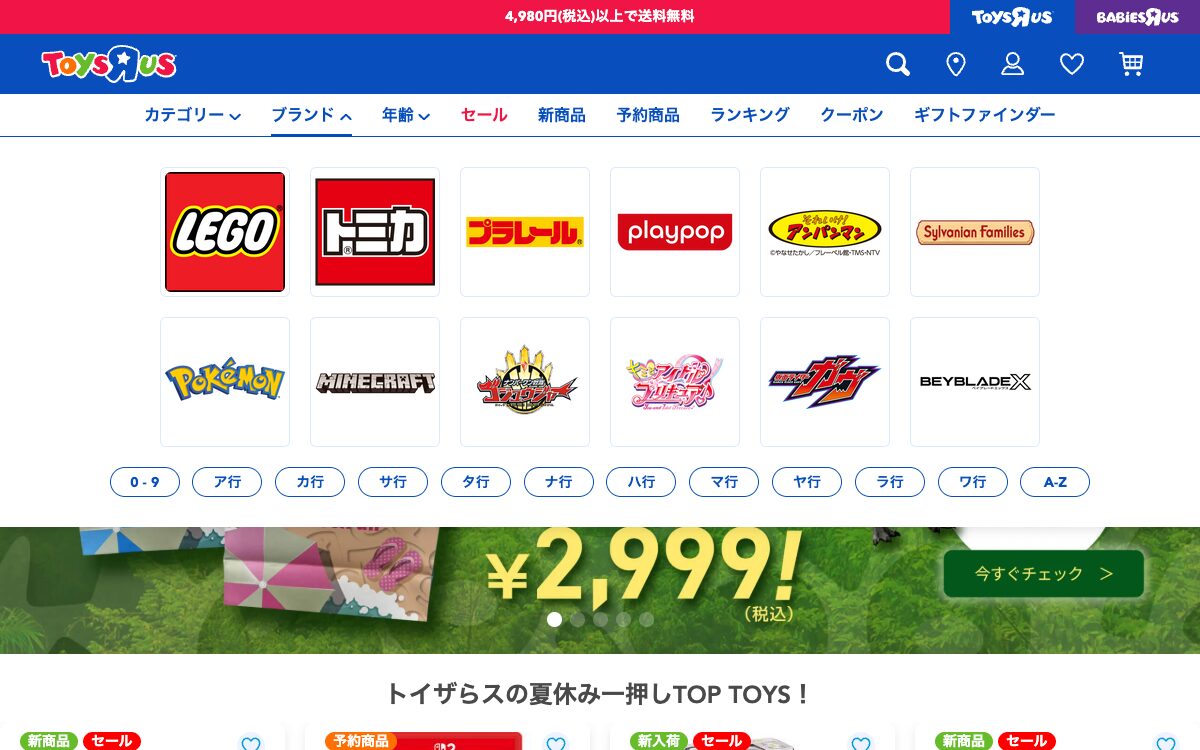

トイザらス

(引用:https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/)

トイザらスのグローバルナビゲーションで特徴的なのは、各項目へアクセスしやすいようにメガメニューにアイコンを使用している点です。ブランドカテゴリでは、「ベイブレードX」「アンパンマン」「トミカ」「マインクラフト」などの人気ブランドのブランドロゴやキャラクターを大きく表示しています。年齢別カテゴリでも同様に、大きなイラストアイコンと文字を組み合わせることで、子どもや保護者が文字を読まなくても直感的に目的のカテゴリを見つけられるようになっています。文字だけのメニューでは伝わりにくい「楽しさ」や「親しみやすさ」を効果的に表現し、ユーザーが商品を見つけやすいサイト設計を実現している事例です。

madoca(牛乳石鹸共進社)

(引用:https://www.cow-madoca.jp/)

madocaのサイトでは、どの端末にもハンバーガーメニューを採用したモバイルファーストのグロナビに、「石鹸の泡を連想させるアニメーション演出」を組み込んでいる点が特徴的です。この泡のような動きを加えた演出により、単なるメニュー操作が牛乳石鹸のブランドを感じられる体験に変わり、ユーザーの印象に残るインタラクションを実現しています。スマホサイトにおいても、このブランドらしいアニメーション演出を活かすことで、画面サイズの制約がありながらもブランドの世界観を効果的に表現しており、モバイル環境でのブランド表現において参考にすべき手法といえます。機能性とブランド表現を両立させた、洗練されたモバイルファーストデザインの好例です。

Stripe

Stripeのグローバルナビゲーションは、「コンテンツボリュームに応じて動的に変形するメガメニュー」を採用しています。従来の固定サイズメニューでは、情報量が少ない項目では余白が目立ち、情報量が多い項目では表示しきれないという課題がありましたが、この動的変形機能により最適なサイズで情報を表示できます。

このアプローチは、複雑なサービス内容を扱うナビゲーションにおいて、ユーザビリティと分かりやすさを両立させています。テクノロジー企業らしい先進性を感じさせながら、実用性も兼ね備えたナビゲーション設計の好例といえるでしょう。

ナリコマグループ

(引用:https://www.narikoma-group.co.jp/corp/)

ナリコマグループのコーポレートサイトで工夫されているのは、ユーザーがページを読み進めるとグローバルナビゲーションの項目が絞られる点です。ページを開いた時は「会社概要」「企業理念」「お知らせ」など複数の項目が表示されていますが、スクロールすると「サービス情報」と「採用情報」の2つだけに絞り込まれます。サイト訪問者の多くがサービス検討中の企業担当者か求職者であることを踏まえ、適切なタイミングで本当に必要な情報への導線だけを提示することで、ユーザーが迷わずに次のアクションを取れるよう配慮した事例です。

NEWS

(引用:https://news.inc/)

ハンバーガーメニューの役割をもつ緑色の「N」ロゴが、画面の四方を回転しながら動き回り、ユーザーの視線を自然に引きつける工夫を施している点が特徴的です。極めてシンプルなデザインの中で、この動的なロゴアイコンが唯一の動きのある要素として強い印象を与え、ユーザーに思わずクリックしたくなるような好奇心を喚起しています。情報を最小限に絞り込みながらも、動的な要素を効果的に活用することで、インパクトを生み出す「引き算の美学」を体現したナビゲーション設計の好例といえるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q. グローバルナビゲーションの項目数は何個がベストですか?

ネルソン・コーワン教授の研究に基づき、3〜5項目が最適とされています。人間の短期記憶容量の限界が4±1であることが科学的に証明されており、この範囲内に収めることでユーザーが迷わずに選択できます。6項目以上になる場合は、ドロップダウンメニューの活用や重要度の再評価を検討しましょう。

Q. スマートフォンでのグローバルナビゲーションはどう表示すべきですか?

ハンバーガーメニュー(三本線アイコン)が最も一般的で効果的です。ただし、重要な項目(お問い合わせ、電話番号など)は常時表示することを推奨します。タップエリアは44px×44px以上を確保し、メニュー展開時は明確な視覚的フィードバックを提供することが重要です。

Q. グローバルナビゲーションはSEOに効果がありますか?

はい、SEO効果があります。主な理由は以下の通りです。

・内部リンク構造の最適化により、検索エンジンのクローラーがサイト全体を効率的に巡回可能

・重要ページへのリンクジュース(PageRank)の分散

・サイト構造の明確化により、検索エンジンが各ページの重要度を正しく評価

Q. ドロップダウンメニューとメガメニューの使い分けは?

サイトの規模と情報量で判断します。

ドロップダウンメニュー:中規模サイト、各カテゴリに5-10ページ程度

メガメニュー:大規模サイト、豊富な商品カテゴリやサービスを持つ企業サイト

メガメニューは実装が複雑でモバイル対応が困難なため、本当に必要かを慎重に検討することが重要です。

Q. グローバルナビゲーションの効果を測定する方法は?

以下の指標で効果測定が可能です。

クリック率:各メニュー項目のクリック数と割合

回遊率:グローバルナビ経由での他ページへの移動率

離脱率:ナビゲーション使用後の離脱率

コンバージョン率:ナビゲーション経由でのコンバージョン達成率

Google Analyticsのイベントトラッキングやヒートマップツールを活用して、継続的に改善することが重要です。

まとめ

グローバルナビゲーションは、Webサイトの成功において極めて重要な要素です。適切に設計されたナビゲーションは、ユーザーの満足度向上、滞在時間の延長、コンバージョン率の改善、そしてSEO効果の向上など、多方面でのメリットをもたらします。

この記事のポイント

グローバルナビゲーションの本質は「サイト全体の案内役」として機能することです。ユーザーがどのページからでも主要な情報に素早くアクセスできる環境を提供し、同時に検索エンジンにもサイト構造を正確に伝える役割を担います。

設計においては、ネルソン・コーワン教授の研究に基づく「4±1項目」の原則を参考にしつつ、情報の階層構造を明確にし、ユーザーにとって分かりやすい言葉でメニューを構成することが重要です。また、現代のWebサイトではモバイル対応が必須であり、デスクトップとモバイルの両方で快適に操作できるレスポンシブデザインの採用が不可欠となっています。

- 実装時の注意点

グローバルナビゲーションの実装にあたっては、デザインの一貫性を保ちながら、サイト全体のブランドイメージと調和させることが重要です。また、定期的にユーザーの行動データを分析し、必要に応じてメニューの構成や配置を見直すことで、継続的な改善を図りましょう。

技術的な側面では、ページの読み込み速度に影響を与えないよう、画像やJavaScriptの使用を最適化し、アクセシビリティにも配慮した実装を心がけることが大切です。

- 継続的な改善の重要性

Webサイトは完成後も継続的な改善が必要です。グローバルナビゲーションについても、ユーザーのフィードバックやアクセス解析の結果を基に、定期的な見直しと最適化を行うことで、より効果的なサイト運営が可能になります。

適切に設計・実装されたグローバルナビゲーションは、企業とユーザーを結ぶ重要な架け橋となり、ビジネス成果の向上に大きく貢献するでしょう。ぜひ本記事の内容を参考に、自社サイトのナビゲーション改善に取り組んでみてください。