ブランディングデザインとは?必要な要素や作り方、参考事例まで徹底解説

2025.09.04

「いいモノをつくれば、自然と売れる」

以前はこの考え方で十分でしたが、今はそう簡単にはいきません。商品・サービスが溢れる現在、優れた価値を持つブランドでも「なぜか選ばれない」「価格で比較されてしまう」といった課題に直面することは珍しくありません。

その原因は、ブランドが持つ本来の価値と、お客様が感じる価値との間に生じるギャップにあります。作り手が「100」と確信する価値も、適切に伝わらなければお客様にとっては「50」の価値でしかないのです。

この「価値が伝わらない」問題を解決する戦略的手段が、「ブランディングデザイン」です。単にロゴを美しくすることではなく、ブランドの想いや価値を視覚的な要素に落とし込み、お客様とのあらゆる接点で一貫したメッセージを伝え続けることで、ファンを育み、選ばれ続ける存在へと導きます。

この記事でわかること

・ブランディングデザインの本質的な意味とビジネスにおける役割

・ブランド価値を高める「4つの必須要素」

・自社の「らしさ」を形にする、具体的な5ステップ

・国内外の有名企業に見るブランディングデザインの成功事例

・よくある失敗パターンとその具体的な対策

・中小企業が限られたリソースで成果を出すための、実践的なヒント

この記事では、ブランディングデザインの基本的な考え方から、企業ブランディング、商品ブランディング、サービスブランディングといった具体的なブランディング戦略に必要な要素、具体的な作り方のステップ、成功事例まで、わかりやすく解説します。本記事が貴社の製品やサービスの価値を最大限に引き出し、ブランドイメージ向上の一助となれば幸いです。

目次

ブランディングデザインとは

「ブランディングデザイン」とは、企業や商品、サービスの「らしさ」を明確にし、それを視覚的・感覚的な要素を通じて一貫して表現する戦略的な活動です。単にロゴやウェブサイトを美しく見せるだけでなく、ブランドの持つ独自の価値、世界観、そして顧客に提供したい体験を総合的に設計し、すべての接点(タッチポイント)で統一されたメッセージを伝えることで、顧客の心に深く刻み込み、選ばれ続ける存在へと導きます。これは、企業ブランディング、商品ブランディング、サービスブランディングといったあらゆるブランディング活動の根幹をなすものです。

ブランディングデザインは、

- ブランドの核(ビジョン・価値観)を

- ロゴ・色・フォントなどのビジュアル要素に落とし込み

- WEB/紙/空間など多様なタッチポイントで統一表現する

という流れで進めていきます。これにより「覚えやすさ」「信頼感」「差別化」を同時に実現でき、ブランドは価格や機能だけで比較されることなく、消費者にとって「これがいい」と選ばれる、特別な存在になるのです。

ブランディングデザインが果たす5つの影響

ブランディングデザインは、単に見た目を整えるだけではありません。ビジネスの成長に直結する、具体的な影響をもたらします。ここでは、①認知度の向上、②メッセージの一貫性、③他社との差別化、④信頼感の具体化、そして⑤ブランド価値の向上という、主要な5つの影響について解説します。

ブランドの認知度が向上する

統一されたデザインは、顧客の記憶に残りやすくなります。例えば、街中で黄色い「M」のマークを見れば、多くの人がマクドナルドだと気づくと思います。これがブランディングデザインの力です。一貫性のあるビジュアルを繰り返し目にすることで、顧客の脳内にブランドイメージが定着していきます。

一貫性のあるメッセージを伝える

企業が伝えたいメッセージは、言葉だけでなくデザインでも表現できます。Webサイト、広告、パンフレット、店舗など、あらゆる場面で統一されたデザインを使うことで、ブランドのメッセージがブレることなく伝わります。逆に、媒体ごとにデザインがバラバラだと、顧客は「この会社は何を大切にしているのか」が分からなくなり、信頼感も薄れてしまいます。

他社との差別化を視覚で伝える

似たような商品やサービスが溢れる市場で、「うちはここが違う」と言葉で説明しても、なかなか伝わりません。しかし、デザインなら一目で違いを感じてもらうことができます。

例えば、同じコーヒーショップでも、シックで落ち着いたデザインの店舗と、カラフルでポップなデザインの店舗では、提供する体験が違うことが直感的に伝わります。このように、デザインは差別化を視覚的に表現する有効な手段です。

信頼感や世界観を具体化する

抽象的な企業理念も、デザインなら具体的に表現できます。「誠実」「革新的」「温かい」といった言葉だけでは伝わりにくい価値観や世界観も、適切なデザイン要素の組み合わせで視覚化できます。

顧客は商品やサービスの機能だけでなく、その背景にある物語や価値観に共感し、ファンになっていくのです。

ブランド価値が向上する

上記4つの影響がもたらされることで、最終的にブランドの価値は高まり、企業の競争力も向上します。AppleやNike、Starbucksなど、強力なブランドデザインを持つ企業は、製品価格が高くても顧客から選ばれます。これは、デザインで築き上げたブランドの価値が、安定したビジネス成果に結びついている何よりの証拠です。

実際に、デザインを重視する企業は、そうでない企業と比べて収益の成長率が2倍になるという調査結果もあります(出典:McKinsey & Company “The business value of design 2018)。

一貫したデザインによって認知と信頼を獲得したブランドは、価格競争に巻き込まれにくくなり、顧客に長く愛される存在となります。また、従業員も自社ブランドに誇りを持つようになり、組織としての一体感の向上にも繋がります。

ブランディングデザインに必要な4つの要素

ブランディングデザインを成功させるためには、ブランドの「らしさ」を多角的に構築する要素が欠かせません。ここでは、戦略的な視点から4つの必須要素を解説します。

1.ブランドコンセプト(思想的要素)

ブランドの「魂」となる基軸です。「私たちは何のために存在するのか(Purpose)」「何を大切にするのか(Values)」「何を顧客に約束するのか(Mission)」を明確に定義します。これらによって、すべてのデザインやコミュニケーションに一貫した意味が宿り、表層的なデザインではない、本質的な価値を生み出します。

2.ブランドメッセージとコミュニケーション(言語的要素)

ブランドの「声(どんな風に語りかけるか?)」を形成する要素です。ブランドコンセプトが顧客に伝わるように、キャッチフレーズやスローガン、ウェブサイトのコピーを作っていきます。また、ウェブサイトや広告のテイスト、SNSのトーンなど、コミュニケーションで与える印象を統一することも重要です。この語り口(トーン・オブ・ボイス)によって、ブランドの「人格(キャラクター)」が認識され、顧客との感情的なつながりが生まれやすくなります。

3.ブランドアイデンティティ(視覚的要素)

ブランドの「顔」となるロゴ、ブランドカラー、フォント、写真・イラストのスタイルを統一します。これらはブランドを瞬時に思い起こさせる目印となり、ウェブサイトから名刺まで一貫して使うことで認知度や信頼感を高めます。

・ロゴ:理念を具現化した視覚的シンボル。・ブランドカラー:感情に訴えかける色を策定(例:赤で活力、青で信頼など)。

・フォント(タイポグラフィ):個性を表す書体(例:ゴシック体で力強さ、明朝で上品さなど)。

・写真やイラストのスタイル:世界観を統一。人物モデルの選定や明るい自然写真かスタイリッシュなものかなど、ルールを定めて媒体間でブレを防ぐ。

4.ブランド体験(UX/CX要素)

顧客がブランドに触れるすべての体験を設計する要素です。ウェブサイトの操作性(UI/UX)、店舗の雰囲気、製品を使ったときの感動、問い合わせへの対応。これら一つひとつの体験が、顧客の心の中にブランドの印象を刻み込んでいきます。

オンラインとオフラインを問わず、すべてのタッチポイントでブランドコンセプトを軸とするポジティブで一貫した体験を提供することが、顧客をブランドのファンにする上で一番の近道となります。

ブランディングデザインの作り方【5ステップ】

ブランディングデザインは、単なる見た目の作成ではなく、戦略的なプロセスです。ここでは、前述の4つの要素を満たすブランディングデザインを作るための5ステップを紹介します。

ステップ1:自己分析と市場理解 (Who we are?)

まずは自社の立ち位置を正確に把握します。自社の強みや弱み、独自の価値は何か。ターゲットとなる顧客は誰で、どんな課題を抱えているのか。そして、競合他社はどのようなブランドを築いているのか。徹底的なリサーチが、すべての土台となります。

中小企業の場合、大規模な市場調査を行うのは難しいかもしれません。しかし、市場理解を深める方法はたくさんあります。まずは、既存の顧客数名に直接ヒアリングすることから始めるのがおすすめです。「なぜ、競合ではなくウチを選んでくれたのか」「ウチのどんな点を評価してくれているのか」といった生の声は、高価な調査レポートよりも価値のある情報です。また、社長や古参の社員が持つ「創業時の想い」や「こだわりの逸話」も、ブランドの独自性を発見する重要な手がかりとなります。

ステップ2:ブランドコンセプトの策定 (Why we exist?)

リサーチを元に、ブランドの核となるコンセプトを言語化します。ミッション、ビジョン、バリューを明確な言葉に落とし込み、チーム全員が目印として向かっていける「北極星」を掲げましょう。

ステップ3:ブランドアイデンティティの設計 (How we look?)

コンセプトを視覚的に翻訳します。前述のロゴ、カラー、フォントなどを、ブランドが伝えたい感情や世界観と結びつけながらデザインします。この段階で、使用ルールを定めた「ブランドガイドライン」を作成すると、将来的な一貫性を保ちやすくなります。

ステップ4:ブランドメッセージの構築 (How we speak?)

ブランドの「語り口」を定義します。ターゲット顧客に最も響く言葉を選定し、ブランドの世界観や価値を端的に伝えるキーメッセージやタグラインを作成します。さらに、ウェブサイトやパンフレット、SNS投稿など、あらゆる媒体で一貫したメッセージが伝わるよう、言葉遣いや表現のトーンを設計することも重要です。

ステップ5:展開と浸透 (How we connect?)

完成したデザインとメッセージをウェブサイト、広告、SNSなど、すべてのタッチポイントで展開します。同時に、社内への浸透(インナーブランディング)も忘れてはなりません。社員一人ひとりがブランドの伝道師となることで、ブランドは初めて本物の力を持つようになります。

ブランディングデザインの参考事例8選

ここでは、優れたブランディングデザインで成功を収めている企業の事例をご紹介します。「なぜそのデザインなのか」という視点を持つことで、自社のブランディングを考える上でのヒントが見つかるはずです。

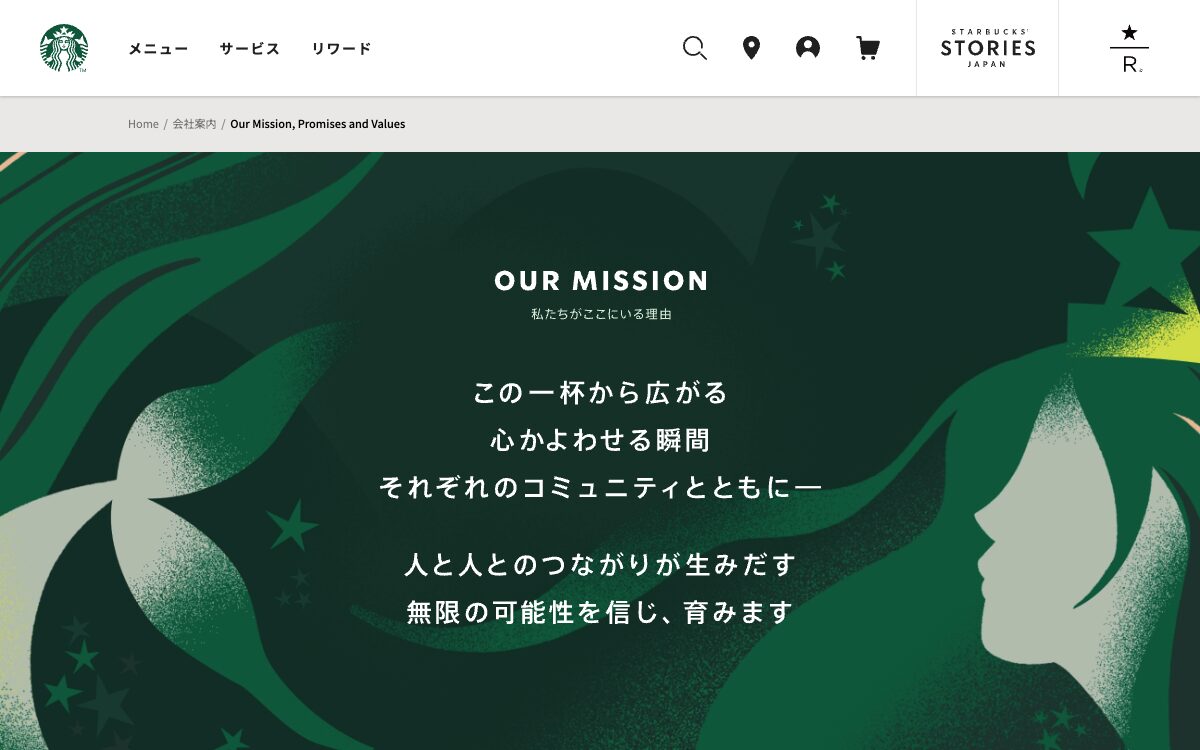

参考事例1:Starbucks(スターバックス)

(引用:https://www.starbucks.co.jp/)

「この一杯から広がる、心かよわせる瞬間、それぞれのコミュニティとともに―人と人とのつながりが生みだす無限の可能性を信じ、育みます」というミッションを掲げ、高品質なコーヒーと共に「サードプレイス(家庭でも職場でもない、第3の居場所)」という独自の体験価値を提供しています。

成功のポイント

- コンセプトの徹底的な体現

成功の最大の要因は、「サードプレイス」というブランドコンセプトを全ての企業活動の絶対的な判断基準とした点です。店舗設計において、座り心地の良いソファや適切な照明、無料Wi-Fi、心地よいBGMなどを採用したのは、すべてこのコンセプトを実現するためです。

- 物語性を持つ視覚的アイデンティティ

ギリシャ神話に登場し、美しい歌声で船乗りを魅了した「セイレーン」をモチーフにしたロゴ。これは、コーヒーの魅力で人々を惹きつけるというブランドメッセージを象徴しています。また、深みのある緑のブランドカラーは、リラックス、自然、そして品質の高さを直感的に伝え、ブランドの世界観を視覚的に構築しています。

参考事例2:Slack(スラック)

(引用:https://slack.com/intl/ja-jp)

ビジネスチャットツール「Slack」は、「To make work life simpler, more pleasant, and more productive.(ビジネスライフをよりシンプルに、より快適に、より有意義に)」というビジョンの下、従来のビジネスコミュニケーションが持つ「堅苦しい」「退屈」「非効率」といったネガティブなイメージを根底から覆しました。その成功は、遊び心と直感的な使いやすさを両立させた卓越したUI/UXデザインにあります。複雑な業務連絡を楽しく、創造的な活動へと変える価値を提供することで、世界中のワーカーから熱狂的な支持を得るサービスとなっています。

成功のポイント

- 提供価値が表現されたロゴ

Slackのロゴは、2019年にリニューアルされ、かつての「ハッシュマーク(#)」の形状から、4色の図形が組み合わさった現在のデザインへと進化しました。これは、多様な会話やアイデアが繋がり、一つのチームとしてまとまっていく様子をより抽象的に象徴しており、「コミュニケーションを円滑にする」というプロダクトの提供価値を視覚的要素として見事に表現しています。

- ポジティブな感情を生む体験設計

鮮やかなパープルを基調とした配色、軽快で心地よい通知音、豊富な絵文字リアクション。これらは機能性を超え、「楽しさ」「快適さ」「創造性」といったポジティブな感情をユーザーに喚起します。仕事のストレスを軽減し、使うこと自体が楽しくなるようなブランド体験を設計したことで、ユーザーのエンゲージメントを飛躍的に高めました。 - プロダクトそのものが最強のブランディング

アプリケーションそのものの快適な操作性(UX)が、そのままブランドの提供価値となり、強力な口コミ(バイラルマーケティング)を生んだ点です。広告に頼るのではなく、プロダクトの圧倒的な使いやすさがユーザーに感動を与え、その感動が自発的に他者へ推奨されるという、理想的な成長サイクルをデザインの力で実現しました。

参考事例3:とらや

(引用:https://www.toraya-group.co.jp/)

室町時代後期に京都で創業し、500年以上の歴史を誇る老舗和菓子ブランド「とらや」。長年にわたり「最高品質の和菓子」を提供し続け、「特別な日の贈答品」としての絶対的なブランドイメージを確立しています。そのブランディングデザインは、日本の伝統美を深く尊重しながらも、決して古びることなく、現代的な感性を取り入れた「伝統と革新」の融合に見事に成功しています。

成功のポイント

- 伝統の価値を再定義するデザイン

とらやは、古いものをただ守るのではありません。その背景にある日本の美意識や文化、季節の移ろいといった無形の価値を、現代の顧客にも響く形で再解釈し、芸術品のようなパッケージデザインや店舗空間に落とし込んでいます。これにより、単なる和菓子ではなく、日本の文化を象徴するブランド体験を提供しています。 - 一貫した世界観の構築

黒を基調とした格式高い店舗デザイン、丁寧で美しい所作の接客、季節感を表現した商品名や意匠。これら全てが「とらや」というブランドの世界観を寸分の狂いもなく表現しています。この一貫性が、顧客に安心感と「特別な場所に来た」という高揚感を与え、高いブランド価値を支えています。 - 新旧顧客層への戦略的アプローチ

伝統的な「とらや」の店舗に加え、モダンな空間で和菓子とお茶を楽しめる「TORAYA CAFÉ」や、御殿場に開設した「とらや工房」など、新しい業態を積極的に展開。これにより、従来の顧客層を大切にしながらも、若い世代や新しいライフスタイルを持つ顧客層との接点を戦略的に創出し、ブランドの生命力を維持し続けています。

参考事例4:スノーピーク

(引用:https://www.snowpeak.co.jp/)

新潟県三条市を拠点とするアウトドア用品メーカー「スノーピーク」は、「人生に、野遊びを。」というコーポレートメッセージを掲げ、高品質・高価格帯のキャンプ用品市場を牽引する存在です。その強みは、徹底したユーザー視点から生まれる製品開発と、その哲学を余すところなく反映した機能美あふれるプロダクトデザインにあります。単にモノを売るのではなく、キャンプを通じた豊かな体験とコミュニティを提供することで、熱狂的なファン(キャンパー)を形成しています。

成功のポイント

- 作り手の熱量が伝わるストーリー

創業者自身が登山家であり、現経営陣も自らが自社製品のヘビーユーザーとして年間何十泊もキャンプを行うという姿勢。この「自分たちが本当に欲しいものを作る」というブランドの思想的要素が、製品の細部にまで宿り、圧倒的な信頼性と共感を呼んでいます。ユーザーは製品の背景にあるストーリーごと購入しているのです。 - 機能美の追求というデザイン哲学

スノーピークの製品は、過剰な装飾を一切排し、使いやすさと堅牢性、そして美しさを極限まで追求したミニマルなデザインが特徴です。この「機能が形を決める」というアプローチが、「本物」を求めるユーザーの心に深く響き、所有する喜びという付加価値を生み出しています。これは、ブランドアイデンティティが製品デザインと完全に一致した好例です。 - 体験とコミュニティによる価値創造

製品を販売するだけでなく、全国各地で高規格なキャンプフィールドを運営し、「Snow Peak Way」というユーザーとの交流イベントを定期的に開催。これにより、ユーザーは製品の真価を最高の環境で体験できるだけでなく、社員や他のユーザーと繋がる「コミュニティ」の一員となります。この強力なブランド体験が、顧客を熱心なファンへと昇華させ、ブランドへの揺るぎない愛着を育んでいます。

参考事例5:SHIBUYA109

(引用:https://www.shibuya109.co.jp/)

東京・渋谷のファッションビルとして、長年若者文化の発信拠点であり続けた「SHIBUYA109」は、リブランディングの代表的な事例です。時代の変化とともにブランドイメージの再定義が求められる中、2019年にロゴをリニューアル。特筆すべきは、そのプロセスです。メインターゲットである若者自身からロゴデザインを一般公募し、選考プロセスも公開するなど、ブランド作り自体を一大イベントとして展開。ターゲットを巻き込む「参加型ブランディング」を実践し、大きな話題を呼びました。

成功のポイント

- 「共創」によるエンゲージメントの醸成

ターゲットを単なる「消費者」としてではなく、ブランドを共に創り上げる「パートナー」として扱った点が最大の成功要因です。自分たちが選んだロゴが街の象徴になるという体験は、若者たちに強烈な当事者意識とブランドへの愛着を育みました。これは、ブランド体験をプロセスそのものに組み込んだ革新的なアプローチです。 - ブランド理念の巧みな視覚化

最終的に選ばれたロゴは、「109」の文字が繋がり、丸みを帯びたデザインが特徴です。これは、SHIBUYA109エンタテイメントの企業理念である「Making You SHINE! ~新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える~」を実現するために、「若者と企業・社会をつなげる“架け橋”になる」ことを目指す企業姿勢を視覚的に表現しています。デザインに明確な意味を持たせることで、ブランドの姿勢を内外に力強く示すことに成功しました。 - PR効果の最大化

一般公募という手法は、メディアやSNSで自然発生的に情報が拡散される状況を生み出しました。多額の広告費を投じることなく、リブランディングの認知度と好意度を劇的に向上させることができたのです。ブランディングのプロセス自体を、最も効果的なPRコンテンツへと昇華させた戦略は見事です。

参考事例6:無印良品

(引用:https://www.muji.com/jp/ja/store)

「これがいい」という強い嗜好やこだわりを刺激するのではなく、「これでいい」という理性的で心地よい満足感を提供することを目指す無印良品。その哲学は、「ブランドがない」ことをブランドにするという逆説的な戦略に集約されています。製品からパッケージ、店舗空間、広告に至るまで、あらゆる要素から過剰な装飾や情報を削ぎ落とし、「空っぽの器」のような思想を徹底。その結果、他のどのブランドにも似ていない、唯一無二の強力なブランドイメージを世界中で確立しています。

成功のポイント

- 哲学の徹底が生む一貫性

「感じ良い暮らしと社会」という明確なブランドコンセプト(思想的要素)を全てのデザインの判断基準としています。えんじ色のロゴ、生成りやグレーを基調としたブランドカラー、シンプルな書体のタイポグラフィ。これら全てが、華美を嫌い、本質を求めるという哲学に貫かれています。このブレない姿勢が、顧客の深い信頼に繋がっています。 - 「余白」を売るというデザイン戦略

無印良品のデザインは、意図的に「余白」を残しています。商品パッケージから個性を消し、使う人に解釈の余地を与える。この「ノーブランド」戦略が、結果として「無印良品らしさ」という最強のブランドアイデンティティとなっています。顧客は、その余白に自分自身の価値観やライフスタイルを投影することができるのです。 - オンラインとオフラインで一貫した体験設計

無印良品は「顧客時間」という独自概念のもと、OMO(Online Merges with Offline)戦略を展開し、チャネルの垣根を超えたシームレスな体験を実現しています。この戦略では、顧客の「検討→購入→使用」という一連の時間全体を重視し、オンラインでの情報収集から店舗での購入まで、あらゆる接点で一貫した価値を提供しています。店舗とデジタル空間に共通するのは、商品の機能を押し付けず顧客が自ら発見する「余白」を大切にする哲学。この「シンプルで控えめな上品さ」という一貫した体験設計が、全てのチャネルで貫かれています。

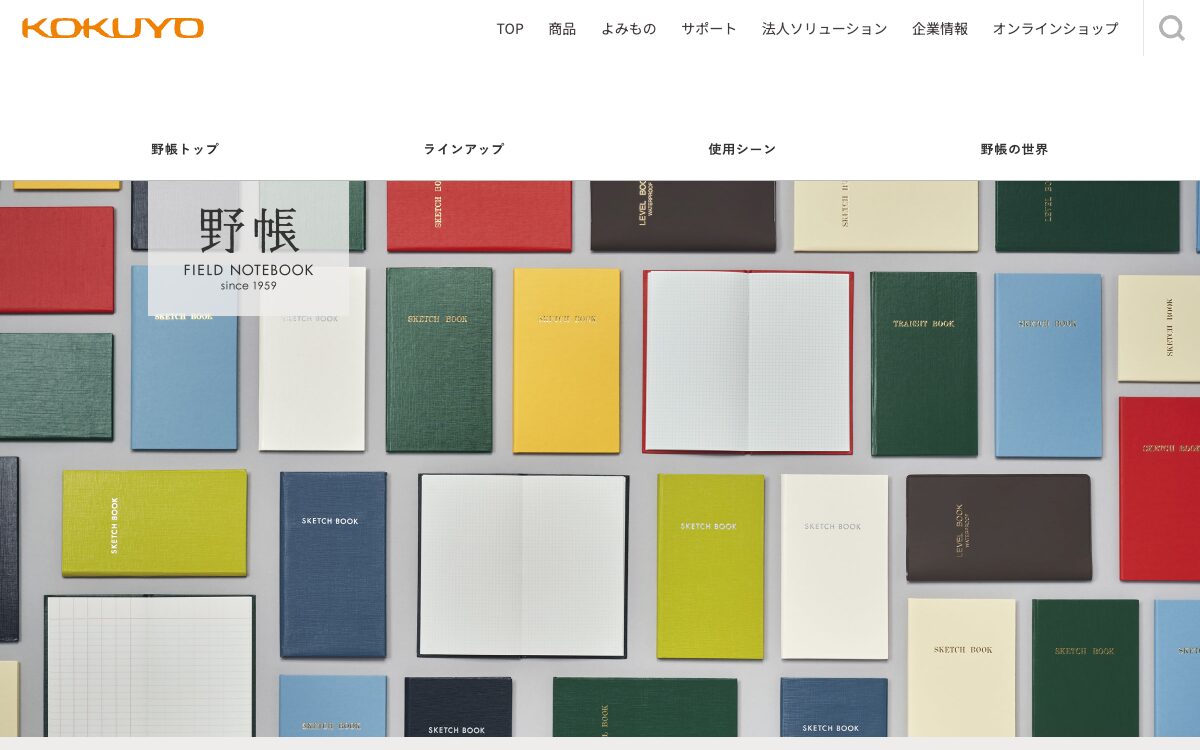

参考事例7:コクヨ(KOKUYO)「測量野帳」

(引用:https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/fieldnote/)

1959年の発売以来、測量技師や建設現場のプロ向けに販売されてきたコクヨの「測量野帳」。長年、その価値は一部の専門家にしか知られていませんでした。しかし、コクヨはSNS上で、この手帳が登山家や研究者、クリエイターなどの間で愛用されており、「ニッチなファンコミュニティ」が存在していることを発見。この潜在的なファンを起点としたコミュニケーション戦略へと舵を切り、見事なリブランディングを成功させました。既存資産の価値を再発見し、現代的な手法で輝かせた好例です。

成功のポイント

- ファンの可視化とUGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用

成功の起点は、自社で広告を作るのではなく、既に存在していたファンの声に耳を傾けたことです。SNS上の「#野帳」というハッシュタグに着目し、ユーザーたちの創造的な使い方を公式が積極的に紹介。これにより、潜在的なファンを巻き込みながら「野帳の新しい価値」を共創し、大きなムーブメントを生み出しました。 - 「コレクション性」という新たな価値の付与

当初は深緑一色だった製品に、毎年限定カラーのバリエーションを投入。これにより、元々の「丈夫で使いやすい実用品」という価値に加え、「集めて楽しむコレクション品」という新たな価値を付与しました。結果として、顧客一人当たりの平均購買冊数が倍増するなど、需要を喚起することに成功しました。 - パッケージによる価値提案の強化

リブランディングにあたり、製品を包むパッケージを単なる包装紙から、クラフト紙製の「スリーブ(保存箱)」へと変更。ユーザーがタイトルなどを書き込める余白を設けることで、「記録を書き、そして残す」という製品のコアバリューをデザインで補強しました。これは、ブランド体験をパッケージレベルで向上させた巧みな一手です。

参考事例8:ユニクロ(UNIQLO)

(引用:https://www.uniqlo.com/jp/ja/)

今や世界的なアパレルブランドとなったユニクロ。その成長の裏には、「LifeWear(あらゆる人の生活を、より豊かにするための服)」というブランド思想を、世界中の人々に伝えるための緻密なブランディングデザイン戦略があります。この戦略は、機能性とサステナビリティを融合させ、グローバル市場での信頼を築いています。

成功のポイント

- 思想の言語化と一貫性

2013年に「LifeWear」というブランドコンセプトを策定。これをすべての活動の指針とし、ロゴ、店舗、広告、製品開発に至るまで統一しました。このコンセプトは、単なるファッションではなく「生活を向上させる道具」として服を再定義。ヒートテックやエアリズムなどの高機能商品の開発はもちろん、店舗でもカテゴリー別・アイテム別に整然と商品を配置し、顧客が必要な「道具」を迷わず選べる環境を整備。あらゆる場面でこの思想を具現化し、顧客に一貫した体験を提供しています。 - 戦略的なロゴとカラーの変更

グローバル進出を本格化させた2006年。アートディレクター佐藤可士和氏の監修で、それまでの藍色のロゴから、現在の「赤い四角」のロゴに変更。この赤は日本の「日の丸」を想起させ、「JAPAN QUALITY」を直感的に伝えます。また、四角い囲みは服の畳まれた様子をイメージしており、品質管理の徹底を象徴しています。シンプルなデザインがブランド視認性を高め、海外市場での認知を拡大しました。 - 体験まで拡張されたデザイン

店舗での買い物袋は、かつて赤色の紙袋で「動く広告」として機能していましたが、現在は環境配慮からクラフト素材(未晒クラフト紙)に白いロゴを配置したデザインに進化。2019年からのサステナビリティ施策でプラスチック削減を実現し、LifeWearの「持続可能な生活」を体現しています。このミニマルデザインは、顧客が街中で持ち歩くことで環境意識を伝播させることにもつながっています。一方、アプリのUIでは赤をアクセントに使い、オンラインとオフラインをシームレスに接続。この統合的なデザインが、顧客の信頼と支持を強化しています。

ブランディングデザインのよくある失敗と対策

「ブランディングをやってみたけれど、あまり効果を感じられなかった…」そんな声も少なくありません。ここでは、陥りがちな失敗パターンとその対策を紹介します。

失敗例1:ロゴだけ刷新して他と統一されていない

最もよくある失敗が、ロゴだけを新しくして満足してしまうケースです。Webサイトのカラーやパンフレットのフォントが以前のままでは、ちぐはぐな印象を与え、ブランドの一貫性が損なわれてしまいます。Webサイト、名刺、資料テンプレートなど、顧客と接するすべての媒体のデザインを、新しいロゴの世界観に合わせて見直す計画を立てることが大切です。

失敗例2:社内理解がないまま制作が先行している

経営層や担当者だけでデザインプロジェクトを進めてしまうと、完成後に社員から「なぜ変わったのか分からない」「自分たちの会社らしくない」といった反発が生まれることがあります。特に中小企業では、「社長のトップダウンでロゴだけが急に変わり、社員が置いてきぼりになる」ケースが散見されます。良かれと思って進めたリニューアルが、現場の士気を下げてしまっては本末転倒です。社員は、自社のブランドを顧客に伝える最も重要な「メディア」です。彼らが納得し、誇りを持って語れないブランドに、顧客の心が動かされることはありません。

このような失敗を防ぐため、プロジェクトの初期段階で、ブランドの目指す方向性やデザインの意図を全社に共有する場を設けましょう。社員を巻き込むことで、当事者意識が生まれ、インナーブランディング(社内に向けたブランディング)の強化にも繋がります。

失敗例3:ペルソナ・ターゲットに響かない表現

「自分たちが格好いいと思うデザイン」と「ターゲット顧客に響くデザイン」は、必ずしも一致しません。例えば、若者向けのサービスなのに、重厚で格式高いデザインを採用しても、親近感を持ってもらうのは難しいでしょう。そのため、デザインの方向性を決める際は、常に設定したペルソナを念頭に置き、「このデザインを見て、ターゲット顧客はどう感じるだろうか?」と自問自答する習慣が重要です。可能であれば、実際のターゲット層にヒアリングすることも有効です。

失敗例4:デザイン要素への意味づけ不足

「なんとなくお洒落だから」「社長が好きだから」といった理由だけで色やフォントを選んでしまうと、デザインに説得力がなく、ブランドの想いも伝わりません。なぜその色なのか、なぜそのフォントなのか、一つひとつの要素にブランドコンセプトと結びついた意味を持たせることが重要です。その意味づけが、デザインのブレを防ぎ、社内外への説明責任を果たす上でも役立ちます。理由が説明できないものは、再検討が必要かもしれません。

失敗例5:ブランドの「らしさ」が言語化されていない

根本的な問題として、ブランドが目指すものが曖昧なままデザインを進めると、誰にも伝わらない中途半端なものになってしまいます。ブランドの目的をはっきりさせるため、デザイン制作に入る前に、ブランドコンセプトとキービジュアルの言語化に十分な時間をかけましょう。この土台がしっかりしていれば、デザインの方向性がぶれることはありません。ブランドの「らしさ」を明確な言葉で定義することが、ブランドコンセプトの作り方における最も重要なステップです。

ブランディングデザインに関するよくある質問

Q. ブランディングデザインとロゴデザインの違いは何ですか?

ロゴデザインはブランドの「顔」となる視覚的シンボルの制作ですが、ブランディングデザインはロゴを含む、顧客体験全体を設計する包括的なアプローチです。たとえば、ロゴやカラー、フォントの統一はもちろん、広告やウェブサイトのトーン、店舗内装、商品パッケージ、カスタマーサービスの対応方針まで含まれます。顧客がブランドに触れるあらゆる接点を統合的に設計するのがブランディングデザインです。

Q. 中小企業でもブランディングデザインは必要ですか?

はい。むしろリソースが限られている中小企業こそ、戦略的なブランディングデザインが不可欠です。実際に中小企業庁が発行した「中小企業白書」では、自社の強みを活かしたブランディングに取り組んでいる企業は、そうでない企業に比べて売上高増加率や経常利益の水準が高い傾向にあることがデータで示されています。これは、ブランディングが価格競争からの脱却と、付加価値向上に直接的に寄与することの証明と言えるでしょう。

一貫したデザインで自社の「らしさ」を伝えることで、大手企業との差別化を図り、特定の顧客層に強くアピールすることができます。少ない予算でも、まずはロゴ、名刺、Webサイトといった基本的な部分から統一感を持たせることから始めるのがおすすめです。

Q.ブランディングデザインを依頼する際の費用はどれくらいですか?

ブランディングデザインにかかる費用は、プロジェクトの規模や範囲によって大きく異なります。ロゴデザインのみであれば数万円から、CI(コーポレートアイデンティティ)全体を設計する場合は数百万円以上かかることもあります。中小企業の場合、まずは自社の予算と目標を明確にし、それに合わせた範囲で専門家と相談することをおすすめします。

Q.ブランディングデザインにかかる期間はどのくらいですか?

ブランディングデザインに要する期間も、プロジェクトの内容によって様々です。簡易的なロゴデザインであれば数週間で完了することもありますが、ブランドコンセプトの策定から始まり、各種デザインツールの制作、社内浸透まで含めると数ヶ月から半年以上かかることも珍しくありません。長期的な視点で計画を立て、焦らず取り組むことが成功の鍵です。

Q. AI時代にブランディングはどう変わりますか?

AIの活用により、ブランディングに必要なコンテンツ制作やデータ分析の効率・精度は格段に向上します。しかし、ブランドの本質は「人間的なつながり」であり、AIで完全に代替することはできません。効率化により生み出された時間を、人間らしいストーリーテリングや感情を動かす体験設計に充てることが、ブランディング成功の鍵となります。

Q.ブランドガイドラインは本当に必要ですか?

はい、必要です。ブランドガイドラインは、ブランドの一貫性を保つためのルールブックです。ロゴの使用方法やカラーコード、フォントの指定、文章のトーン・表現ルール、写真のスタイルなどを明文化します。特に複数の部署や外部パートナーが関わる場合、ガイドラインがなければデザインやメッセージがバラバラになってしまう恐れがあります。ブランドガイドラインは、長期的にブランド価値を守るための必須ツールです。

まとめ

本記事では、ブランディングデザインの基本から、その役割、必要な要素、具体的な作り方、さらには成功事例やよくある失敗とその対策まで解説しました。

ブランディングデザインは、単なる視覚的な装飾ではなく、企業や商品、サービスの価値を顧客に伝え、記憶に残すことで、顧客から選ばれるための戦略的な取り組みです。ロゴ、カラー、フォント、そしてトーン&マナーといった要素を、ブランドコンセプトやターゲット顧客に合わせて一貫性を持って設計し、あらゆる接点で展開することが成功の鍵となります。

また、ブランディングデザインは一度作って終わりではありません。市場や顧客の変化に合わせて常に最適化を図り、ブランドの「らしさ」を共有し続けることが、長期的なブランド価値向上に繋がります。

この記事のポイント

- ブランディングデザインは価値を伝える戦略的活動

単なる見た目の美しさを追求するのではなく、ブランドの価値と想いを顧客に伝え、数ある選択肢の中から「あなたがいい」と選ばれる理由を作るための、戦略的な経営活動です。

- 成功の鍵は「徹底した一貫性」

明確なブランドコンセプトを打ち出し、ロゴ、カラー、語り口、店舗、Webサイト、接客など、顧客と接触する全ての点で、一貫性のあるメッセージを発信し続けることが成功の鍵です。

- 中小企業こそ最強の武器になる

リソースが限られているからこそ、大手には真似できない独自の「らしさ」を深く掘り下げ、デザインを通じて熱量高く伝えることで、価格競争に巻き込まれない強力なファンを育てることができます。

ヒトツナギ・デザインでは、お客様のビジネスの本質的な価値を見つけ出し、それをデザインの力で形にするお手伝いをしています。Webサイトやロゴ、パンフレットなど、デザインに関するお悩みがあれば、どんな些細なことでも構いません。「うちの会社らしさって何だろう?」という段階からでも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。